Webページを読みやすくするために欠かせないのが

「リスト(箇条書き)」と「表(テーブル)」 です。

文章だけのページより、

情報が整理されているページのほうが読者はストレスなく理解できます。

この記事では、HTMLで使える 3種類のリスト, 表の基本タグ,

実際のコード例までわかりやすくまとめます。

リストとは?(3種類ある)

HTMLで書けるリストは以下の3種類です。

| 種類 | タグ | 説明 |

|---|---|---|

| 順序なしリスト | <ul> | 箇条書き(・) |

| 順序付きリスト | <ol> | 番号付き(1. 2. 3.) |

| 定義リスト | <dl> | 用語と説明をセットで書く |

順序なしリスト(ul)

「・」で並ぶ一般的な箇条書きです。

▶ 書き方

<ul>

<li>Java</li>

<li>HTML/CSS</li>

<li>Python</li>

</ul>▶ 表示例

・Java

・HTML/CSS

・Python

順序付きリスト(ol)

番号が自動で付くリスト。手順紹介などに最適。

▶ 書き方

<ol>

<li>環境構築をする</li>

<li>コードを書く</li>

<li>動作確認をする</li>

</ol>▶ 表示例

- 環境構築をする

- コードを書く

- 動作確認をする

定義リスト(dl)

用語の説明を書きたいときはこれが最適。

▶ 書き方

<dl>

<dt>HTML</dt>

<dd>Webページの骨組みを作る言語</dd>

<dt>CSS</dt>

<dd>Webページの見た目を装飾する言語</dd>

</dl>dt=用語(Term)

dd=説明(Definition)

表(table)の基本構造

表(テーブル)は以下のタグで構成されます。

| タグ | 意味 |

|---|---|

<table> | 表全体 |

<tr> | 行(row) |

<th> | 見出しセル |

<td> | 通常のセル |

表の作り方(table)

▶ 例:学習進捗表を作る

<table border="1">

<tr>

<th>言語</th>

<th>学習状況</th>

<th>学習時間</th>

</tr>

<tr>

<td>Java</td>

<td>基礎〜実践</td>

<td>200時間</td>

</tr>

<tr>

<td>HTML/CSS</td>

<td>基礎</td>

<td>50時間</td>

</tr>

</table>▶ 表示イメージ

| 言語 | 学習状況 | 学習時間 |

|---|---|---|

| Java | 基礎〜実践 | 200時間 |

| HTML/CSS | 基礎 | 50時間 |

表に枠線をつける方法

今のHTMLでは

枠線はCSSでつけるのが推奨 です(border=”1″ は古い書き方)。

例:

<table class="sample-table">

<tr>

<th>項目</th>

<th>内容</th>

</tr>

<tr>

<td>名前</td>

<td>山田</td>

</tr>

</table>.sample-table,

.sample-table th,

.sample-table td {

border: 1px solid #333;

border-collapse: collapse;

padding: 8px;

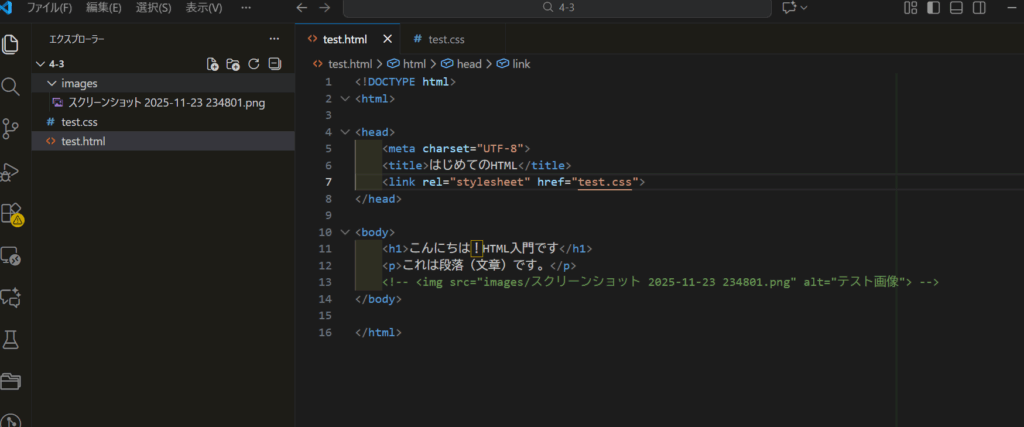

}CSSを書く際、今までなら<style></style>の中に書いていたのを覚えていますか?

これを<html></html>内に記載することでページをデザインできます(内部CSS)。

今回はなぜか分かれています。

これを外部CSSといいます!

こちらのほうが実務的で便利なのでさらっと紹介しますね。

まずは画像のように「~~.css」というファイルを作りましょう。

「.css」が末尾で、名前がアルバイトなら自由です。

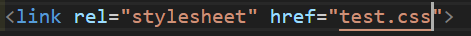

次にこのコードがあります。

これを<head></head>の中に書いてあげましょう!

これを書くことで外部のCSSファイルを読み込めるので、HTMLのコードがごちゃごちゃしない。

さらにHTMLとCSSをファイルごとに役割分担できているので、分かりやすいです!

あとは例を参考に、HTMLのコードはHTMLのファイルに、CSSはCSSのファイルに書くだけです。

ちょこっと補足

.sample-table,

.sample-table th,

.sample-table td {

border: 1px solid #333;

border-collapse: collapse;

padding: 8px;

}先ほどのこれ、どういうことなのか混乱された方いるんじゃないでしょうか。

実はHTML側の要素タグ内に

<table class="sample-table">このように「class=”名前”」とすることで名前を指定してCSSを指定できます。

他にも「id=”名前“」というのもありますので、頭の片隅にでもおいておいてください。

何が便利なの?と思うかもしれませんので以下のコードを見てみてください。

<p>これは赤色</p>

<p>これは青色</p>

<p>これは緑色</p>さあ、テキスト通りに色を変えるとなるとどうすればいいでしょうか?

p{

color: red;

}上記のCSSではすべての行が赤くなってしまいます。

そんな時に下記のように「class=””」を使うのです!

<p class="red-text">これは赤色</p>

<p class="blue-text">これは青色</p>

<p class="green-text">これは緑色</p>.red-text{

color: red;

}

.blue-text{

color: blue;

}

.green-text{

color: green;

}こうすることで同じ「p」であっても、区別してCSSでデザインできます!

またclassで指定した名前をCSSで使う場合は「.~~」のように

先頭の「.」を忘れないでください!

もし「id=”名前”」ならCSS側では「#名前」のように先頭に「#」を付けます!

表にすると以下のような感じです。

| html | css | 備考 |

| <p></p> | p{ color: red; など } | 要素名をそのまま使う。 |

| <p class=”test”></p> | .test{ color: red; など } | 「.」を忘れないように! |

| <p id=”test”></p> | #test{ color: red; など } | idの場合は、同じID名は他の要素には使えない。 |

まとめ(この記事のポイント)

- HTMLのリストは ul, ol, dl の3種類

- 箇条書き、番号付き、用語説明で使い分ける

- 表は table / tr / td / th の組み合わせで作る

- 枠線などの装飾は CSS が基本

リストと表を使えるようになると、

あなたのブログ記事・Webサイトがぐっと読みやすくなります!

ではでは!次回!:HTML入門⑤ フォーム要素

コメント